天下的中师生,中师生的“天下”

- 情感

- 2025-04-12 17:19:04

- 4

人人都是他自己的历史学家。——卡尔·贝克尔

每次有机会与来自全国各地的研修教师和校长交流,我都会先提一个问题:“请问今天在座的有中师生吗”?每回提问,总有同仁举手应答,他们的年岁大致在四、五十开外。不过我也明显感到,过去十年之间,中师生群体在一个研修班上所占的比例逐渐下降。而且,还有少数年轻的研修教师,已然不知“中师”为何意、乃至从未听过“中师”之名。时移世易,可见一斑。

既然如此,恐怕还得稍微辨析名义、回顾历史。所谓“中师”,乃是“中等师范学校”之省称,亦即“培养小学和幼儿园教师的中等专业学校”,其类别除了普通师范之外,尚有幼儿、民族、外语、艺术、体育、技术、特殊教育等类(顾明远主编:《教育大辞典》(增订合编本),上海:上海教育出版社,1998年,第2051页)。若从1897年盛宣怀在上海创办南洋公学师范院起算,师范教育在中国已经走过将近130年;中等师范学校在中国的源头,一般追溯至1902年张謇创办的通州师范学校。张謇以科甲状元出身,矢志兴办实业和教育,曾谓:“教育为实业之母,师范为教育之母”(张季直:《通州师范学校开学演说》,载《时报》1907年3月25日,第9版),可征其要。

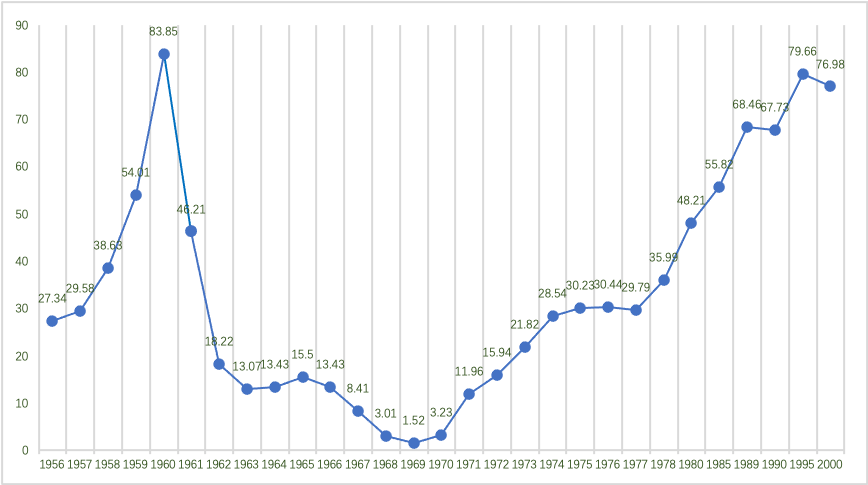

百余年间,师范教育内部体系迭经变迁。中等师范学校作为养成基础教育阶段师资的摇篮,在新中国成立之后尤其受到重视,发展迅速。1960年,全国中等师范学校总数一度多达1964所,在校学生83.85万人;此后颇有起伏,直到2000年,全国仍有683所普通中师,在校学生76.98万人(参考申国昌等著:《中国师范教育发展史》,北京:科学出版社,2021年,第226、256页)。随着世纪之交推进三级师范向两级师范过渡,中等师范学校或停办,或撤并,或转制,或升格,在制度层面已成历史。不过,此种学校建制、此一人物群体,及其背后所关涉的近代以降中国的教育变迁、社会转型乃至“现代化”等议题(参考丛小平:《师范学校与中国的现代化》,北京:商务印书馆,2014年),确实值得铭记、书写和鉴察。

得益于便捷的书写、交流与传播媒介平台,以及一种身份自觉和历史意识的驱动,近年围绕中等师范学校和“中师生”的话题,越益受到关注。除了研究专著、学位论文和期刊论文、口述史、回忆录、资料集之外,还有多个聚焦“中师生”主题的微信公众号,并且成立了中等师范教育历史研究会,建立了中等师范教育历史陈列馆(线上陈列馆网址:http://www.zsclg.cn/),足见其盛。

王刚、肖开玉主编:《天下中师生》第一辑(上、下册),贵阳:贵州教育出版社,2025年2月。

由王刚、肖开玉两位先生主编出版的《天下中师生》(贵阳:贵州教育出版社,2025年;下文引述此书,只括注册次及页码),即是此种时代风会中的新近代表。书分上、下两册,收录106篇不同时代各省中师生的忆述与自传,总约70万字,蔚为大观。此书旨在为“天下”的中师生立言、立传,初辑发布,尚有续辑。

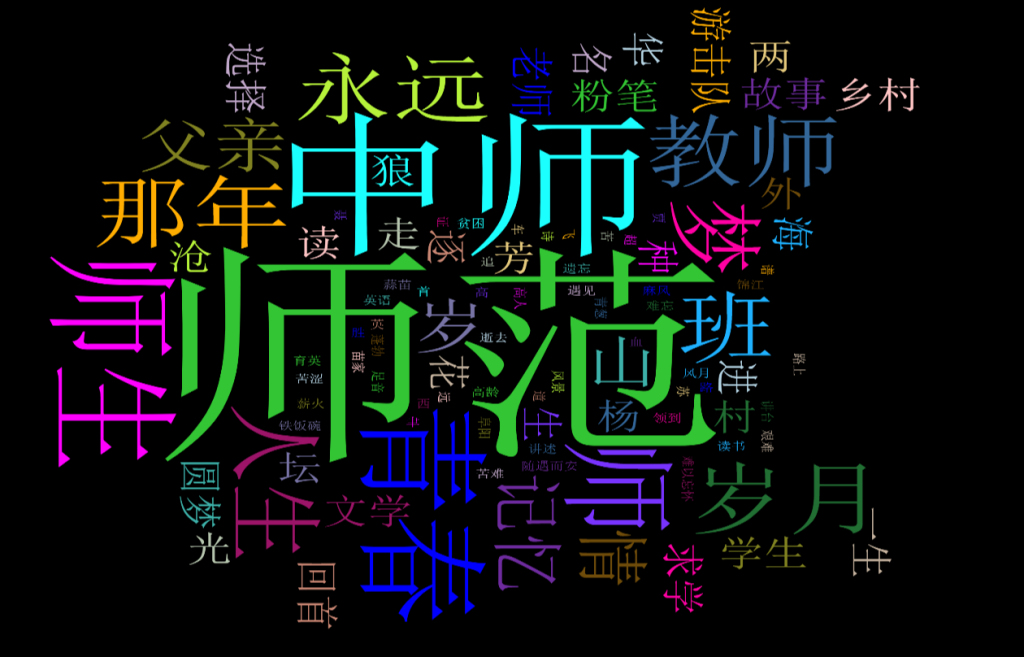

如果采取“远读”之法,初步浏览书中所收106篇文章的标题,可以发现其中的高频关键词为:师范、中师、中师生、记忆(回味/回首/琐忆/难忘/难以忘怀/未曾遗忘)、青春(芳华)、那年/那些年、梦/圆梦/逐梦、教师(老师、恩师)、永远、求学、岁月、人生、父亲、情/爱。还有许多同样别致的表达,比如杏坛/教坛/讲台、灯塔、烛光、星空/星光、花、文学/文字、作家、粉笔、同学少年……。这些独特的语汇和意象,呈现出非常鲜明的时代、职业和岁月印迹,勾勒出一幅幅色彩斑斓、深厚隽永的人生画卷。如果借助文本可视化工具,还可将其标题文本词云直观呈现如下。

《天下中师生》第一辑各篇目录文本词云(笔者制图)

展卷细读,穿越书中文字及其背后的历史时空,还可得见以下四层相互交织的历史叙事。

一是个体的生命史。书中收录的106份自传式文本,呈现的是106条不会完全交叠的人生印迹,个体的生命历程和自我叙事于此徐徐展开。其中既有悲伤,也有欢笑;既有得意,也有惆怅;既有壮怀,也有恬淡;既有圆满,也有缺憾……。诚然,作为个体的自然生命有其限度,而且人生的环境与各人的际遇各不相同。但重要的是,每一个人都曾有梦,都曾追梦(“梦”字在全书中出现230次);都能真切地生活、用心地做事,成己而达人。书中多有对于“生命”的书写和体悟,既有无奈的感慨,比如“生命短暂易逝,个体微不足道。在历史的洪流中,很多时候我们都无法左右自己,就像空中的蒲公英,风往哪里,哪里就是方向”(下册265页);还有责任的担当——“我们有责任去挽救这些被遗弃的生命……只有消除歧视,才能让麻风病人真正痊愈”(下册56页);更有“向死而生”的严肃研究、静观与省察(上册56-59页)。进而明白,“每一个生命不都是为了开出美丽的花朵,每一种追求不都是为了结果。那些不开花的树,一样有厚重的生命与芬芳”(上册135页);纵然“不堪回首也回首”,总期归于释然:“无论如何,几十年过去了,不必再纠结,与自己和解,与时代和解”(上册第9页,下册149-153页)。如何认真走过并能悦纳自己的一生?这是凡人皆难逃遁的问题,书中不少篇章呈现了富有个性的诠解和方案。

二是群体的奋进史。书中呈现的106人,籍贯多元、年岁不同、经历各异,但都有一个共同的“名字”——中师生。这106人的背后,又是数百万的中师生群体。书中篇章勾勒出这个群体的一些主要特征,他们在初中阶段学业优异,因此才能通过竞争激烈的中师入学选拔(各个时期难度有所不同);多数家庭境况普通乃至清寒,因而亟需毕业即能分配就业的“铁饭碗”保障。一如其中收录的诗文直言:“中考时,我选择了中师,原因很简单,可以早点出来工作。有了一份工作,拿了工资就可以接济妹妹们继续求学”;又言“一个农村山里娃/跳出农门端铁饭碗/离开脸朝黄土/背朝天的艰苦农村/是祖祖辈辈/望眼欲穿的期盼”(上册30、42页)。这一群体大多教学基本功扎实,历经时代磨砺而具有坚韧的毅力和适应环境的能力;普遍“早熟”,尤其是改革开放之后的中师生,不少在20岁以前就已担起家庭和工作责任。此外,他们还有较为敏锐而丰富的心灵,通常多有才艺,尤其对于音乐、美术和文学饶有兴味,有人甚至曾在毕业纪念册上写过“与钱钟书齐名”的宏愿(上册82页)。有的还组建文学社,走上创作发表之路,乃至成为作家。此一群体在过往数十年间,多数扎根于全国各地,“在普及九年义务教育、推进基础教育改革和发展中起到了中流砥柱的作用”(赖伟:《永远的芳华——中师生口述历史(1979-1999)》,北京:中译出版社,2023年,推荐序第2页);当然,他们“成就中国教育,却走上了一条平凡而清贫的道路”(上册100页)。恰当理解和客观定位这个群体,洵为探讨当代中国教育与社会变迁难以绕过的重要议题。

1956-2000年全国中等师范学校在校学生人数统计图(单位:万人) 数据来源:申国昌等著:《中国师范教育发展史》,北京:科学出版社,2021年,第226-227、256页。

三是教育的传薪史。人类区别于其他物类,在于生育、养育之外,尚有系统而自觉之教育,文明因此得以薪火相传。书中不少篇章,呈现“师道”之尊严,乃至因为家访看到学生堂屋之上“天地君亲师”字样,而有责任自觉(上册3页)。还有很多篇章感怀“师恩”,留下诸多言传身教、无私提携学生的“师范”典型。比如严谨治学、不拘陈见力荐学生习作发表的易健贤先生(上册55页),安贫乐道、深受一众弟子敬仰的杨济中先生(上册148页),先是代课而后与学生先后拿到本科文凭的语文名师贾老师(上册277-279页),设法提供机会给学生勤工俭学、并许同学襄助该生挑煤的陈建生先生(下册216页),不辞劳苦帮助学生解决户口问题的罗懿群先生(下册288页)……还有更多的老师,播撒“大爱”的种子(上册251-257页),学生们因此受到教诲、鼓舞和启发,继续躬耕教坛,默默奉献。此外,还有一种特殊的教育传薪,发生在家庭内部,比如赓续父业成为教师,乃至父女两代皆为中师生,甚至与父亲成为同一师范学校的校友(下册237-245页,291-295页)。这几代中师生,或许最能切身体味《长大后我就成了你》歌词中的意象、场景和情感。有学校之“师范”,有人格之“师范”,教育传薪事业方能绵延久远。

四是时代的转型史。书中所录人物,其出生时间从1930年代到1980年代皆有;书中叙事的主体时段,纵向跨度接近100年。百年之间,中国大地上发生了天翻地覆的变化,时代的巨变和转型,同样留在此书之中。比如,生于1930年的吕玉发先生,抗战后期考入师范,参加过土地改革运动和“征粮剿匪”工作,从教半个世纪,“从不后悔曾经是个中师生”(下册270-276页);生于1937年的高致贤先生,新中国成立前已经进过两个私塾,50岁才领到中师毕业证(上册68-71页);生于1939年的王秀云老师,中师毕业之后随家属调到西北“核城”,见证全国精英隐姓埋名、驻扎荒漠的宏大事业(上册22-24页);常堂生先生生于1942年,彼时“抗日战争正处于艰难的相持阶段”,此后仍然亲历改革开放以来“天翻地覆的变化”(上册80页);王安白先生1976年10月6日前往公社中学报到,开启从教生涯,这一天正是“十月里,响春雷”的重要日子,历史在此发生转折(上册107-111页);生于1956年的孙炯芳老师,参加过湘黔铁路“大会战”和“三线”建设,1978年考入中师,认为“国家没有忘记我们这一代人所做的贡献”(下册221-226页);2002年中师毕业的杜再江先生,正逢国家放宽政策,允许职高、中专和技校学生参加高考,因而考入大学(下册205-208页)。个体经历与时代变迁不断交织,最终汇入历史长河,逝者如斯夫!

除此之外,如果从微观史学角度去看,还可发现书中留下了许多教育制度、政策、术语等方面,可谓弥足珍贵的真实记述;乃至因为作者来自全国各地,一些物品名称、方言语汇和特色表达汇聚于此,留下可资研究的真实语料。比如,师范教育史上按需设置、名目繁多的师训班、速师班、短师班、初师班、中师班、民师班、边师班,以及简易师范、半耕半读师范学校、中师函授广播学校等等;用以代指民办教师与公办教师的“游击队”与“正规军”之称,设在小学建制之下的“戴帽初中”,概述中师生基本功的“三字一话一画”(钢笔字、粉笔字、毛笔字、普通话、简笔画),形容中师教育培养全科教师的“万金油”之说,指称成人高等教育中先入学后考试的“先上车后买票”。凡此种种,不一而足,都很值得后之学者留心。否则就会不易理解,为什么中师生当日执着于此、今日“执念”于此;更难相信,为什么在那个时代,竟然有人“16岁中师毕业开始执教”(下册第297页)。

如果留心于“物”,又可从这些“旧电影”式的镜头中,看到往日中师生练字的粉笔、小黑板,食堂打饭用的饭票(包括被揭发的私制饭票)、饭卡和搪瓷饭钵,还有各种磁带和录音机,余音在耳的吉他、风琴与校园民谣,书本、字典,手写稿件、家书与情书。这些物件收藏着集体历史,印刻着个人记忆,也是人们“具体地”感知和连接世界的独特方式。那个时代,成为歌手或作家,大概是不少中师生都曾做过的梦,他们心中尚有“远方”。随着交通工具和信息传递不断加速,物理空间意义上的“远方”已被重塑;应接不暇的资讯轰炸和加速内卷的工作模式,又不断侵蚀精神空间意义上的“远方”。结果,时间征服了空间,“附近”消失的同时(参考项飙、康岚:《重建附近:年轻人如何从现实中获得力量?》,澎湃新闻2023年10月4日),“远方”也被消解了。在远、近之间,出现了人们莫可名状而又乐此不疲的“幻境”(Virtual Reality/Metaverse)。

如果传主述及曾经就读或任教的乡村学校,还能看到吱呀作声的桌凳(有的甚至是学生自备)、钢板刻写的油印试卷、泥泞的操场、冬日遮窗的蛇皮袋和自制的柴火盆。乃至恍若听到往昔学校报时的铃声,或是“用钉锤敲击废弃的打米机轮子发出的”(上册第2页),或是“挂在操场边的老桃树上的汽车轮毂钟”(上册11页),或是“老校长不知在哪里弄来一截铁管”并由老师们轮流来敲(上册33页),或是曾经用一块“烂铁片”或“铁饭碗”来做钟(下册148页)。悠悠钟声,曾经回响在此去未远的乡村学校,印刻在那个时代学生的心里。他们或许忘了课堂上学习过的知识细节,但总能想起那些不同节奏的钟声,如何提醒大家开始早操;又是如何在课间休息的最后一刻,催促他们冲回教室。

四川泸县兆雅镇新溪古街村新溪小学的信号钟

所谓“嘤其鸣矣,求其友声”,毋庸讳言,与其他同类项目相似,这些书写(包括本文在内)和传播的主体与主力,不少即是作为“局中人”的中师生,或者与中师教育关系密切者。一如人民网的报道标题所言,此乃《两名贵州中师生聚拢一群中师生出版<天下中师生>》(参见人民网2025年3月17日)。因此,其中主观与客观、亲历与旁观、精确与模糊、展开与折叠、记忆与遗忘之纠葛,也很值得后之学者细加考辨论析,进而作出合乎情理的公允定位与诠释。更应看到,除了愿意书写和已被记录者,这个群体中尚有许多别样的生命故事和心路历程有待呈现。尤其是在世纪之交师范教育的改制转型中,不少中师生面临提升学历、评职晋级的困境,乃至因为后期逐渐取消分配就业而导致现实落差等问题,同样也是这段历史的必要组成。依照编者所言:“《天下中师生》的结集出版,不是就此结束,而是刚刚开始”(下册298页)。无论如何,此一系列作品若能持续出版,有望成为一组价值独特的当代中国教育史文献,值得期待。

进而言之,透过《天下中师生》,还应看到中师生的“天下”。“天下”在此有三层意涵:其一,中国尤其是乡村地区的基础教育,在特定时代允称中师生群体的“天下”,这一群体的支撑作用和卓越贡献,应当被铭记和尊敬;其二,书中呈现了每一个与众不同的个体,在特定的时段和空间之中的所言所行、所思所感,此种“时空坐标”所及之范围,也是个体人生“天下”之境域;其三,此种回溯式的个别书写和回音式的结集发布,实际也在创构一个新的“天下”,也可以说是一种“意义世界”(universe of meaning)的安顿方式。亦如该书编者所言,“生命中最为珍贵的,是精神上的自由和满足”(上册第2页)。阅读与写作,即是通向此种自由和满足的“易行之道”,因为这是一种牵动记忆、重建意义的自我观听。

若要进一步追寻此类写作背后的学理趋势与深层意涵,应当看到在史学研究领域,“关注常人的日常”成为“日常生活史”(daily life history)的潮流;书写公众的历史(of the public)、为公众书写历史(for the public)、由公众“书写”历史(by the public),则成为“公众史学”(public history)的旨趣(李林:《凝视日常:生活史的研究理路与写作案例》,上海:华东师范大学出版社,2023年,13、164页)。国有史、地有志、家有谱、人有传的结构,为何如此?更进一步,应知此种基于历史意识的上下求索和记录叙写,正是人类区别于其他物类的又一关键特征,毕竟,“人类是唯一意识到自己的过去并对它感兴趣的动物”(J·W·汤普森著,谢德风译:《历史著作史》(上卷第一分册),北京:商务印书馆,1996年,第1页)。对于个体而言,此种“历史”意识,以及不止局限于文字形态的各种历史“书写”,乃是其自身追寻意义和寄寓“存在”的根本方式。在万物皆可虚拟和计算的时代,此种意识和行动或许更能显现一种独特的“主体”自觉。

几年之前,在一场有关“案例研究”的学术论坛上,同一小组的一位青年学者报告她关于中师生的口述史研究成果。我排在她的后面发言,开场先说:“我就是您的研究对象”,众皆愕然、莞尔。作为教育史研究者,自己的部分经历也已进入教育史的研究范畴,不能不说是一种复杂而微妙的现场体悟。

是的,我也是一名中师生。

上一篇:炸玫瑰花的美食新体验

有话要说...