孔雀尾巴之谜——美是进化的奖励

- 创业

- 2025-04-09 15:53:05

- 9

达尔文出版《物种起源》之初,曾遭到普遍的嘲笑和质疑,同时也被卷入了无休止的论争之中。达尔文不得不用自己的理论去解释各种生物现象,甚至是明显刁难的问题。达尔文提进化论,当然不是坐在办公室里脑洞大开,而是基于大量的观察和调查事实。所以,对于达尔文和他的捍卫者们,多数问题都不是问题,可以兵来将挡、水来土掩。其中人们质疑颇多的,是复杂器官的进化。达尔文在《物种起源》中写道:“如果世上有任何复杂的器官,不能通过许多连续的微小改良而形成,我的理论就垮了。”针对这一点,有人就质疑,眼睛不可能通过连续微小的变化而形成:5%的眼睛有什么用?这个问题给达尔文造成了不小的麻烦。然而,大千世界无奇不有,自然界最终证明,动物的眼睛确实存在连续的变化,即便5%的眼睛依然有其功能。

孔雀尾巴之谜

真正给达尔文造成困扰的是孔雀的尾巴。1860年,在写给美国生物学家阿萨·格雷(Asa Gray,1810-1888)的一封信中,达尔文对孔雀的尾巴大发牢骚:“我清楚地记得关于眼睛的想法如何令我全身发冷,但我终于熬过了那个阶段。现在,反而是那些微不足道的结构让我心烦意乱。比如那些雄孔雀尾巴上的羽毛,无论我什么时候看见,都不胜厌烦。”达尔文为什么害怕看到孔雀的尾巴?因为孔雀长长的尾巴和华丽的图案看起来没有任何适应价值,对于孔雀的生存反而是个累赘,不可能是自然选择的结果。

为了系统阐述人类的起源,同时解决孔雀尾巴的困境,1871年,达尔文又出版了《人类的由来及性选择》,提出了生物进化的第二个机制——性选择。也就是说,雄孔雀的长尾巴,不是自然选择的结果,而是雌孔雀选择的结果。雌孔雀希望自己的后代有一个优良的基因,长期选择那些尾巴又长又漂亮的雄孔雀为配偶,于是雄孔雀的尾巴越来越长,图案和羽色越来越漂亮。

为了验证达尔文的性选择理论,英国生态学家玛丽昂·皮特里(Marion Petrie)对惠普施耐德公园内放养的蓝孔雀Pavo cristatus进行了观察,发现雄性尾羽上的眼点数量与其获得的配偶数量成正比,尾羽最精美的那只雄孔雀居然占有全部交配机会中的36%(Petrie&Halliday,1994)。为了进一步验证这一结果,玛丽昂·皮特里又将雄孔雀分组,并将其中一组的雄孔雀每只都剪去了20个眼点,结果发现,剪去眼点的雄孔雀平均配偶数量减少了2.5个。

既然减少精美度会导致配偶的减少,那么增加的结果会如何呢?此前,瑞典生态学家马尔特·安德松曾经对一种非洲长尾巧织雀Euplectes progne进行了实验,他将雄鸟分成三组,把其中一组的长尾巴剪下一段,粘贴到另一组的尾巴上。结果短尾组配偶明显减少,长尾组配偶数量暴涨,几乎是正常组的两倍(Andersson,1982)。

性选择理论提出之后,已经被广泛接受了。自然选择和性选择成了生物进化的双重推动力。今天,多数进化生物学家对孔雀长尾巴的存在是这样解释的:长尾巴确实是一个不利的生存条件,但这些不利的条件恰恰反映了拥有者具有优良的素质,尾巴越长,图案越华丽,素质越高。这比较容易理解,较长的尾巴会导致孔雀行动缓慢,华丽的图案更容易被天敌发现,这样的个体要生存下来,自然需要更好的体质。另一方面,羽色鲜艳,也说明身体健康,身上没有寄生虫。1975年,以色列鸟类学家阿莫茨·扎哈维将此总结为“不利条件原理 (Handicap Principle)”:这些特征越复杂,代价越大,条件越不利,则代表考验越严格,被选中的配偶素质越好(Zahavi,1975)。

在动物界,求偶炫耀是婚配的重要步骤,其方式五花八门,或唱歌,或跳舞,或载歌载舞。总之,在繁殖季节,那些成年个体,通常是雄性,会使出浑身解数来吸引异性,以获得交配的权利。在求偶过程中,那些华而不实的装饰性特征,也就是不利条件,自然成了炫耀特征,被拥有者尽情展现。这等于夸耀自己在健康、生存和繁殖方面的优势,不仅可以为配偶提供额外的保护,获取更多食物,占领优质领地,远离疾病,在养育后代中投入更多精力,还可以为后代提供优良的基因。这种炫耀通常一对一进行,也常有一对二,甚至一对多的例子,比较夸张的当属艾草松鸡Centrocercus uropbasianus:每年春天晨昏之际,雄鸟们聚集在空旷的求偶场,数量可达70多只。在众多雌鸟的注视下,雄鸟们将空气吸进胸前的金色气囊,然后不停抖动挤压,制造出咕咕的响声以吸引雌鸟。雌鸟根据观察,选择其中最具吸引力的雄鸟交配。

鸳鸯

在《人类的由来及性选择》中,达尔文认为性选择和自然选择是两种截然不同的进化机制。以鸳鸯Aix galericulata为例,可以比较清楚地说明两者的区别。鸳鸯是一种雌雄异色的野鸭。鸳是雄鸟,羽色鲜艳,尤其是翅上那对栗黄色直立的扇状帆羽,特征明显,使其在鸭类中独树一帜;鸯是雌鸟,不仅缺乏雄鸟那样的羽冠和帆羽,而且除了一弯白色眉纹,整体羽色暗淡,呈灰褐色。和其他鸭类一样,鸳鸯雌雄交配后,由雌鸟独自孵卵和育雏。雌鸟的羽色就是自然选择的结果,她在孵蛋和育雏过程中,需要尽可能隐蔽。那些鲜艳的雌鸟容易被天敌发现,繁殖成功率偏低,后代越来越少,也就逐渐被淘汰了。而雄鸟则不然,他不参加孵育后代,而雌鸟又希望自己的后代有优良的基因,长期选择的结果导致雄鸟的羽色越来越漂亮。

动物有审美能力吗?

德国博物学家恩斯特·海克尔在1899-1904年间,陆续出版了影响广泛的《自然的艺术形态》,书中描绘了自然界绚丽多姿的形态之美。花卉、水母、海葵、贝壳、虾蟹、昆虫、热带鱼、蛙类、蜥蜴、鸟类……在我们身边,自然之美无处不在。有些动物类群,其形态之美甚至达到了无以复加的程度,比如蝴蝶、热带鱼和鸟类。这些动植物的美为什么会存在?当然,这不可能是出于人类欣赏的需要,因为早在人类出现之前,它们就已经在这个世界长期生存了。而进化生物学告诉我们,自然界中所有奇迹的出现,绝非出于偶然。那么,难道是出于动物自身的审美需要吗?

在《人类的由来及性选择》中,达尔文系统梳理了昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和兽类的第二性征之后,提出了一个长期被质疑而导致而被忽视的观点:动物具有审美能力。

2017年,《美的进化》一书的出版,将这一观点重新带回人们的视野。这本书的作者是美国耶鲁大学鸟类学家理查德·普鲁姆教授。《美的进化》出版后,引起了广泛关注,甚至是一片哗然,因为普鲁姆在书中提出了一个革命性的观点:鸟类的羽毛之所以如此绚丽多彩,完全是出于鸟类审美的需要(Prum,2017)。

当然,普鲁姆强调,这个观点不是他的首创,而是达尔文早在《人类的由来及性选择》中提出来的。然而,达尔文的这个观点自提出之日就遭到普遍的反对,其中最激烈的批评来自昔日的同伴——和他共同发现自然选择机制的阿尔弗雷德·华莱士。华莱士认为,那些炫耀特征之所以会被配偶选中,是因为如实反映了拥有者的身体素质和健康状况。这是持续到今天有关性选择的主流观点,这个观点也被称为性选择的“素质论”和“诚实信号假说”。

1915年,英国遗传学家罗纳德·费希尔提出了“失控选择模式”(runaway process),认为那些炫耀特征虽然反映了拥有者的素质,但也确实给了选择者以美感,这也导致炫耀特征和择偶偏好的协同演化,并逐渐失控,最后,对美的渴望超过了对素质的渴望(Fisher,1915)。费希尔的论点虽然发展了达尔文的审美观,但仍属于非主流的观点。

阿莫茨·扎哈维提出的“不利条件原理”,为素质论提供了看似完美的解释:“任何炫耀行为的本质在于,它对信号发出方来说,是一个代价很大的负担,即一个不利条件。装饰性不利条件的存在,证明了信号发出者优秀的素质,因为它即使在这种条件下仍然有能力生存。”(Zahavi,1975)扎哈维关于“不利条件原理”的论文在科学界引起了轰动,更是彻底将动物的审美观打入了冷宫。

与多数生物学家不同,普鲁姆反对性选择中的素质论、诚实信号假说和不利条件原理,普鲁姆把这些观点的支持者统统称为“适应主义者”。普鲁姆认为,类似孔雀尾巴这样无用的装 饰器官并不反映拥有者的素质,只是动物审美能力随机进化的结果。他秉持达尔文最初的观点,认为美的进化的主要原因在于,它让观察者感到愉悦,与拥有者的潜在素质无关。炫耀特征与“美的标准”协同演化,互相影响,逐渐加强。普鲁姆认为,这一观点长期以来被生物学家有意忽视,被当成了“阁楼上的疯女人”,无人提及。因此,普鲁姆给《美的进化》取的副标题是“被遗忘的达尔文配偶选择理论如何塑造了动物世界以及我们”。

大眼斑雉

普鲁姆从自己的研究出发,列举了大量的研究案例,指出所有动物,从蚱蜢到飞蛾,从鱼到鸟,都具有审美能力。普鲁姆提出,美的进化并不总是带来新的适应,有时也带来适应的退化。他质问道:“与掌握完整基因组信息的科学家相比,一只雌性大眼斑雉怎么可能感知到潜在配偶的遗传素质呢?”大眼斑雉Argusianus argus是一种生活在婆罗洲热带雨林深处的隐秘雉类,和孔雀一样,雄性大眼斑雉有着美丽的尾羽和带眼斑的眩目羽色,因而也成为探讨性选择和炫耀特征进化的典型物种。

2002年2月,我有幸访问美国堪萨斯大学自然博物馆,与普鲁姆教授有一面之缘。当时,他是博物馆的研究人员,他和他的同事非常友善地接待了我,并向我介绍了他关于恐龙羽毛和鸟类羽毛起源的研究。所以,当我阅读他基于鸟类羽毛研究的理论专著——《美的进化》时,心中多了几分亲切。但作为长期在素质论熏陶下成长起来的生物学家,我对他的论述也颇感怀疑。我想,普鲁姆在写作的过程中,一定感受到了同行质疑的压力,因为他花了大量的篇幅进行辩驳,尤其是针对进化生物学的素质论者和进化心理学家。这也导致这本书专业性较强,对于普通读者来说有点晦涩,没那么通俗易懂。在阅读的过程中,我能感受到普鲁姆的激愤,甚至无力感。对于绝大多数读者来说,《美的进化》只是日常所阅书籍中的一本,读过也就算了;即便是同行,也只是聚在一起的时候议论一阵,然后就把其中的观点搁置一边;有少数认真的,会发文质疑几句,就像当年达尔文提出同样观点时经历的遭遇。连达尔文都遭到了忽视和质疑,更何况普鲁姆。

有没有可能普鲁姆是对的呢?因为与普鲁姆有过一面之缘,并为他的真诚所打动,这个问题浮现在我心中,并挥之不去。为了解答这个问题,我回头重读《美的进化》。在重读的过程中,我放弃了原本的质疑立场,仔细斟酌普鲁姆的观点,忽然明白了,达尔文和普鲁姆是对的:动物确实具有审美能力,只有这样,一切才说得通,性选择才能得以运转。

其实,性选择的素质论与普鲁姆的审美观并不存在根本的冲突,两者都对,但都失之偏颇。它们分别回答了性选择的两个环节:素质论回答的是选择的原因,为什么这样选择,而审美观回答的是选择的机制,如何进行选择。素质论过度强调了选择的原因,忽视了选择的机制。而普鲁姆则是过度强调了选择的机制,忽视了美感产生的原因,也即是审美的起源。

让我们重新面对普鲁姆的质问:一只雌性大眼斑雉怎么可能感知到潜在配偶的遗传素质呢?是啊,一只蝴蝶、一条鱼和一只大眼斑雉,它们显然缺乏必要的认知能力,如何能判断对方的遗传素质呢?在今天,即使利用先进的知识和科学工具,要准确评估动物的遗传素质并预测其未来的健康状况都非常困难。这些雌性大眼斑雉,在评估潜在配偶的素质时,既不验血、做B超,也不使用血压计、听诊器和心电图机,光靠观言察色,怎么就能比人类医生更好地评估那些潜在配偶的健康状况呢?这确实是性选择理论长期忽视的问题。当今绝大部分进化生物学家在强调素质论时,都没有好好想一想,动物们是怎么判断对方素质的。即便像贾雷德·戴蒙德这样的进化生物学大家,在其著作中也没有意识到这个问题。在《第三种黑猩猩》一书中,贾雷德·戴蒙德以园丁鸟为例,这样阐述性选择中的素质论(Diamond,1992):

园丁鸟是分布在澳大利亚、新几内亚的一类鸟,它们的雄鸟在繁殖期会用树枝和五颜六色的装饰品搭建一座花亭,唯一的目的,就是吸引雌鸟,达到交配的目的……当雌鸟发现了一个它喜欢的花亭,立刻可以断定,“那是只很强壮的雄鸟”,因为那个花亭的重量是雄鸟体重的几百倍,而且有些装饰品重达它体重的一半,必须从十几米外抬回来。它知道雄鸟非常灵巧,因为把几百根树枝编成小屋、塔或墙,并不容易。雄鸟必然很聪明,不然无法依据复杂的设计建造成品。雄鸟的视力、记忆力都不错,不然无法在丛林中找到适当的建材、装饰品。雄鸟必然懂得生存之道,不然无法活得长久,学会足够的技巧,建造吸引雌鸟的花亭。还有,那只雄鸟的社会地位必然很高,因为雄鸟没事就较量高低,而且会互相偷取建材、装饰品,甚至破坏他人的花亭。威震群雄的雄鸟,地位高,建造的花亭才不受破坏。因此,花亭全面地反映了雄鸟的基因品质。

贾雷德·戴蒙德并没有告诉我们,雌鸟是怎么知道这一切的。数据告诉我们,雌鸟是知道的,对于绝大多数野外生物学家来说,这已经足够了,他们并不关心雌鸟是怎么知道的。他们也强调,其实不是雌鸟真知道,而是进化“知道”,性选择的背后是进化机制在发挥作用。但他们忘记了,在现场进行选择的确实是雌鸟,自然选择是怎么指挥雌鸟进行选择的?其中必须有一个选择机制,一个简单、实用、能够综合反映雄鸟素质的直觉判断。这个选择机制就是审美。

普鲁姆从达尔文的著作中重新发现了被人遗忘的“阁楼上的疯女人”,敏锐地意识到,只有审美才是性选择唯一的驱动力。正如普鲁姆所指出的,雌鸟并没有进行素质分析,在她眼里只有美感,因为自然选择已经把素质综合打包成了美感,埋藏在了她的内心。

长期以来,生物学家可能被传统美学误导了,认为审美是人类特有的高级精神活动。所以,当达尔文在《人类的由来及性选择》中,以大眼斑雉为例,论述审美与性选择关系时提出: “经过雌性审美偏好一代又一代的选择,雄性大眼斑雉变得越来越美丽,装饰性越来越强。而雌性的审美能力也在不断强化和提升,就像我们自己的品位逐渐提升一样。”大家误以为达尔文是在进行拟人化表述,殊不知,达尔文是在用科学语言进行严肃的科学表述。对于达尔文来说,从“自然选择”这个词出现在他脑海中以来,人类就已经完全失去了万物之灵的中心地位。所以,正如许多进化生物学大家所指出的,虽然进化论提出已经160多年,但人们的思想转变和对达尔文遗产的继承还远没有完成。

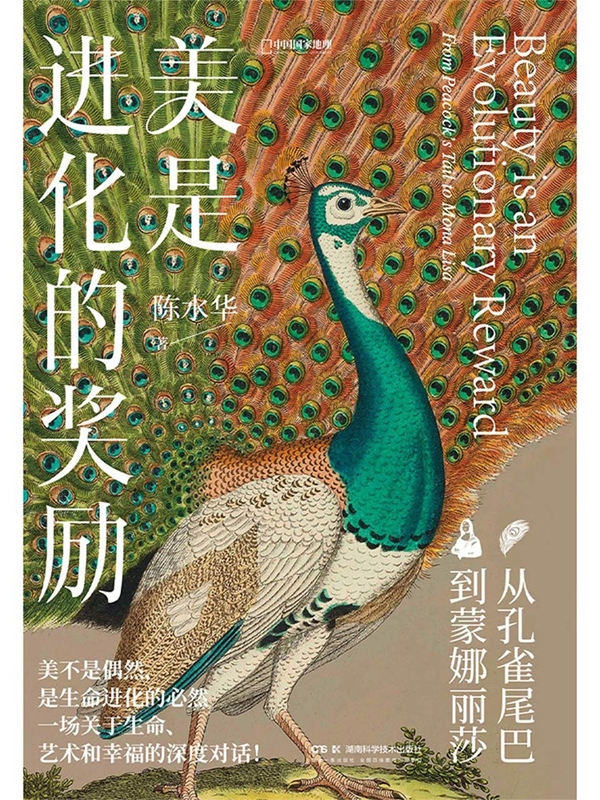

本文摘自《美是进化的奖励:从孔雀尾巴到蒙娜丽莎》,陈水华著,中国国家地理·图书|湖南科学技术出版社2025年2月。澎湃新闻经出版方授权发布。

上一篇:台钓竿组装技巧

有话要说...